PREMESSA

Per una migliore comprensione “i ricordi di Lia” vanno inquadrati nel tempo e nello spazio.

Il racconto abbraccia “momenti” della vita quotidiana, vissuta fino all’adolescenza, degli anni che vanno dal 1940 al 1954.

Anni pesanti, sia perché il territorio di Maccarese era ancora oggetto di attività di bonifica, sia perché si scatenò la Seconda guerra mondiale.

MACCARESE TERRITORIO DI BONIFICA

L’Italia, paese di paludi, è stata oggetto di una serie progressiva di bonifiche a partire dall’antichità. Furono gli ingegnosi etruschi che realizzarono le prime imponenti opere di bonifica, mediante la canalizzazione delle acque e la suddivisione regolarizzata dei terreni coltivabili. Per la prima volta nella storia si assiste a un intervento programmato dell’uomo che forza l’ambiente e le risorse naturali per consentire lo sviluppo economico di un popolo.

Alla fine del 1700 lo sviluppo agricolo diviene ricchezza Nazionale e considerato il motore del progresso. La bonifica, a questo punto, assume un ruolo primario nei progetti di sviluppo: le paludi improduttive e malsane diventano l’oggetto di profondi interventi ad opera dell’uomo sull’ambiente.

Nel XIX secolo il litorale romano era una palude malsana in preda alla malaria e a una natura selvaggia che aveva preso il sopravvento a causa dell’avanzare degli stagni, dello stato di abbandono, del disinteresse e della tipologia d’uso dei proprietari di allora.

Fino alla seconda metà dell’Ottocento, uno stagno parallelo alla costa tirrenica, si estendeva da Piombino fino a Gaeta. Di questa fascia costiera, nel territorio del Lazio, fa parte Maccarese.

Nonostante l’avvio della bonifica idraulica di Maccarese risalga alla fine del 1800, cento anni fa, quando ebbe inizio la bonifica agraria, il suo territorio era una vasta estensione incolta, inabitata e malarica di quasi 5.000 ettari in larga parte paludosi, destinati all’allevamento dei bufali e al pascolo delle pecore transumanti.

Le iniziative di bonifica, sebbene intensificate dopo l’unità d’Italia, avranno risultati efficaci soltanto nel primo dopoguerra durante il regime fascista.

L’avvio della bonifica agraria, divenuta obbligatoria nel primo dopoguerra anche per le tenute più periferiche dell’Agro romano, segnò l’inizio di una nuova fase nella storia di Maccarese.

“L’Azienda agricola Maccarese, nata a metà degli anni Venti del Novecento, costituisce una delle più grandi realtà imprenditoriali agricole italiane.

L’inizio della sua attività si colloca nel contesto delle politiche di bonifica integrale, promosse dal regime fascista, su un territorio, sino a pochi anni prima, di proprietà della famiglia Rospigliosi, dominato dal latifondo e già interessato dalle bonifiche attuate alla fine dell’Ottocento dallo stato liberale.

La sua storia è intimamente connessa, non solo con la comunità di Maccarese che si sviluppa e si articola attorno alla vita dell’azienda e grazie alla sua crescita, ma anche con alcuni grandi temi della storia italiana del secolo scorso: le bonifiche e il relativo dibattito scientifico e politico che attorno ad esse si sviluppa, le tecniche e le politiche di produzione agraria e zootecnica, le lotte sindacali del secondo dopoguerra, tutti temi su cui la Maccarese costituisce, a livello nazionale, un costante riferimento.” (dal sito web “Fondazione Benetton studi e ricerche”).

In quel periodo, dunque, nacque la Società Maccarese ed ebbe inizio la bonifica integrale della zona.

Il progetto prevedeva, oltre a rendere coltivabile l’esteso territorio dell’azienda, anche la costruzione di “centri” autosufficienti, sparsi in tutto il territorio.

I centri avevano tutti le stesse caratteristiche con: abitazioni per le famiglie, un fontanile che serviva da abbeveratoio e lavatoio, una concimaia, una porcilaia, un deposito carri, un magazzinetto, un forno, una dispensa, una porzione di terreno da coltivare ad orto, uno spazio per il pascolo delle mucche, un fienile e una tettoia per foraggi, una stalla per bovini e vacche da latte, una stalletta per i vitelli, due silos per la conservazione del foraggio per il bestiame e un ricovero per il toro.

Ed è proprio in uno di questi centri, per l’esattezza il centro 41, è nata Lia che ci racconta i suoi ricordi della vita vissuta a Maccarese. Il ricordo non è solamente una semplice traccia delle informazioni nel cervello.

Esso è un insieme di dettagli, esperienze e sensazioni che il cervello conserva.

LIA RICORDA E RACCONTA

Mi chiamo Lia, sono nata nel 1938 a Maccarese dove ho vissuto per 16 anni, fino al 1956. I miei genitori provenivano dal nord: la famiglia di mia madre dalla provincia di Mantova in Lombardia, quella di mio padre dalla provincia di Rovigo nel Veneto.

La famiglia di mia madre era numerosa, i miei nonni materni avevano otto figli. A loro non piaceva la vita del centro perché si lavorava tanto e la paga era poca, quindi, dopo un anno, tornarono a Mantova, tranne mia madre che nel frattempo aveva sposato mio padre. La famiglia di mio padre, composta da quattro figli e i miei nonni, decise invece di rimanere. È vero che la paga era poca, ma i dipendenti della Maccarese avevano tante agevolazioni: non pagavano il canone d’affitto, la corrente elettrica, avevano una quota latte gratuita per ogni componente della famiglia ed altri aiuti. Avevano l’uso gratuito di un piccolo appezzamento di terreno per coltivare l’orto, un pollaio per le galline all’interno del quale c’erano le gabbie per allevare i conigli, una porcilaia per il maiale. Il cibo quindi non ci mancava.

La famiglia di mia madre era numerosa, i miei nonni materni avevano otto figli. A loro non piaceva la vita del centro perché si lavorava tanto e la paga era poca, quindi, dopo un anno, tornarono a Mantova, tranne mia madre che nel frattempo aveva sposato mio padre. La famiglia di mio padre, composta da quattro figli e i miei nonni, decise invece di rimanere. È vero che la paga era poca, ma i dipendenti della Maccarese avevano tante agevolazioni: non pagavano il canone d’affitto, la corrente elettrica, avevano una quota latte gratuita per ogni componente della famiglia ed altri aiuti. Avevano l’uso gratuito di un piccolo appezzamento di terreno per coltivare l’orto, un pollaio per le galline all’interno del quale c’erano le gabbie per allevare i conigli, una porcilaia per il maiale. Il cibo quindi non ci mancava.

In famiglia, tutti, compreso mio nonno, consegnavano la paga che prendevano a mia nonna che era la vera amministratrice di casa. La paga veniva presa ogni 15 giorni ed era una miseria e quei soldi venivano usati solo quando era veramente necessario. Eravamo una famiglia felice e ognuno faceva il proprio dovere con responsabilità.

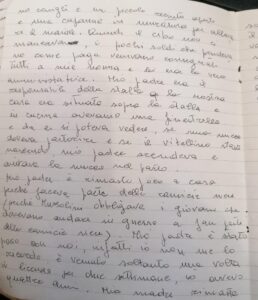

La nostra abitazione era situata sopra la stalla, di cui mio padre era il responsabile. In cucina c’era una finestrella che dava sulla stalla da dove mio padre poteva controllare le mucche che dovevano partorire e, se un vitello stava per nascere, lui andava ad aiutare la mucca nel parto.

Le mucche venivano munte due volte al giorno: la mattina e la sera e veniva il camion della centrale a ritirare il latte. Ricordo che mia nonna faceva bollire il latte che ci spettava lo scremava e con la panna ricavata faceva il burro mettendola in un fiasco spagliato e lo sbatteva fino a farlo diventare burro.

Mio padre rimase poco a casa a causa dello scoppio della Seconda guerra mondiale, perché faceva parte delle camicie nere (Mussolini obbligava tutti i giovani che dovevano andare in guerra a farne parte). Io non me lo ricordo mio padre, venne solo una volta in licenza per due settimane, avevo solo quattro anni. Mio padre non tornò mai più, risultava disperso. Dopo qualche anno, ci fu detto che era morto, ma il luogo della sepoltura era sconosciuto.

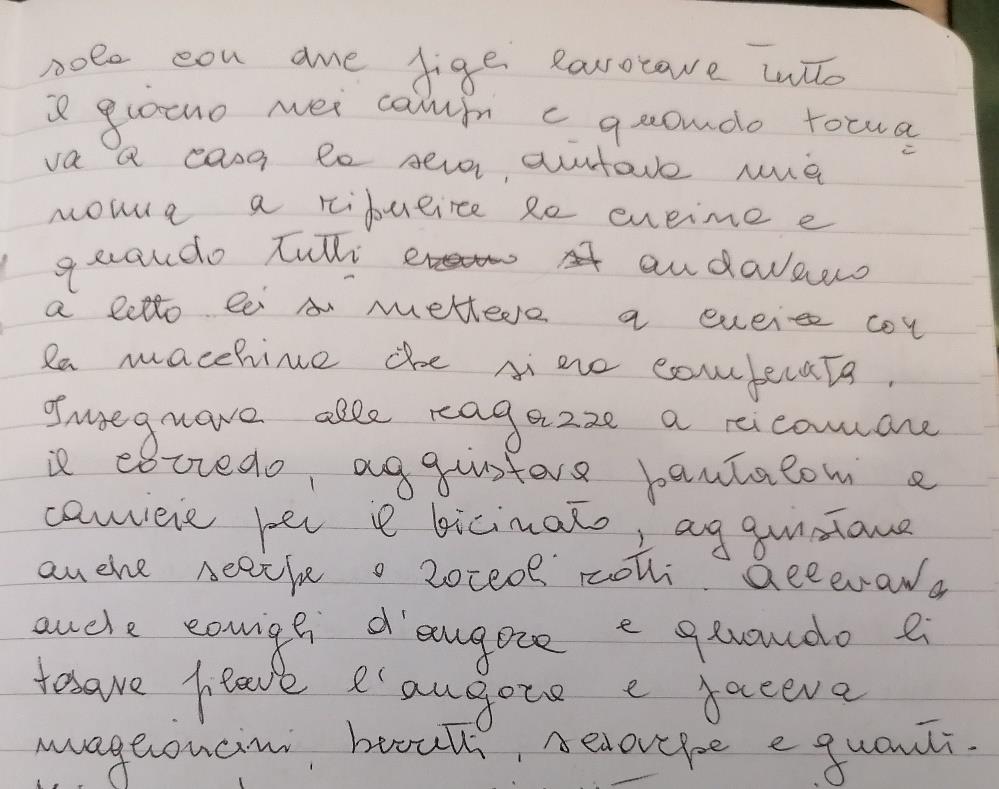

Mia madre, rimasta sola con due figli, lavorava tutto il giorno nei campi. Quando tornava a casa, la sera, aiutava mia nonna a ripulire la cucina e, quando tutti andavamo a letto, lei faceva lavori di sartoria con la macchina per cucire che, con sacrifici e risparmi, era riuscita a comprarsi.

Ella insegnava alle ragazze del centro a ricamare il corredo, aggiustava pantaloni e camicie per il vicinato, riparava anche scarpe e zoccoli rotti. Allevava i conigli d’angora e quando li tosava filava l’angora e faceva maglioncini, berretti, sciarpe e guanti.

Mia nonna ammirava e voleva molto bene a mia madre che era molto rispettata da tutti i componenti della famiglia. La nonna si fidava di lei, e, siccome non sapeva andare in bicicletta e, come quasi tutti i centri, eravamo lontani dal centro del paese, dava a mia madre l’incarico, la domenica, di andare in piazza a Maccarese, dove c’erano alcuni negozi, per comprare ciò che serviva.

Avevamo un grande orto che i miei zii lavoravano piantandoci verdure. Una volta a settimana si mangiava pollo o coniglio allevati da noi. La carne di manzo si mangiava raramente e si acquistava nella macelleria. Avevamo anche il maiale e quando veniva ucciso per farne salami salsicce, cotechini ed altro, si faceva anche una grande festa.

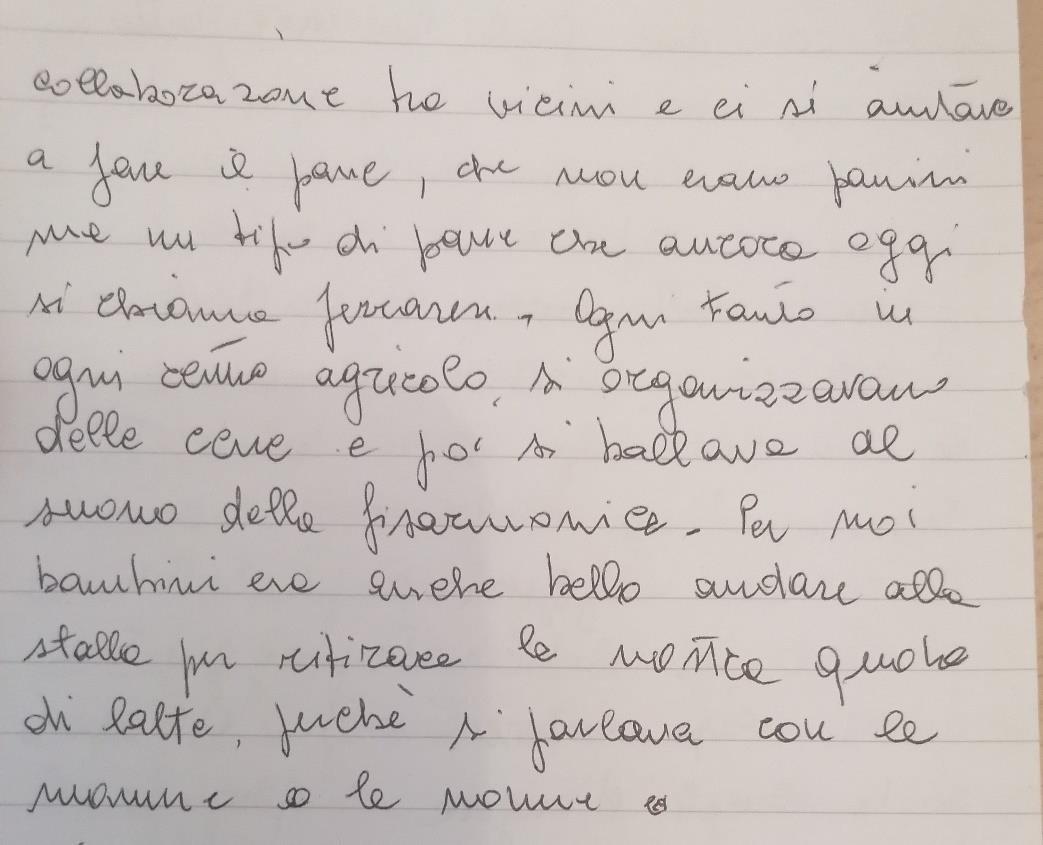

In ciascun centro c’era un forno per cuocere pane e dolci e ogni famiglia aveva il giorno assegnato per poterlo usare. Il pane veniva fatto una volta a settimana e non erano dei semplici panini ma un formato che ancora oggi si chiama “ferrarese”. A turno le mamme e le nonne facevano l’impasto per il pane e tra vicini c’era molta collaborazione e ci si aiutava a vicenda.

Qualsiasi evento era una ragione per organizzare con tutti gli abitanti del centro, pranzi o cene che si concludevano con canti e balli al suono della fisarmonica.

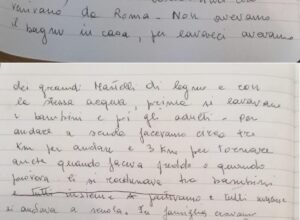

Non avevamo l’acqua potabile e per bere si andava a prenderla, con una damigiana caricata sulla cariola, nei caselli al di là della ferrovia dove arrivava la conduttura della “acqua marcia” proveniente da Roma.

Non avevamo l’acqua potabile e per bere si andava a prenderla, con una damigiana caricata sulla cariola, nei caselli al di là della ferrovia dove arrivava la conduttura della “acqua marcia” proveniente da Roma.

Non avevamo il bagno in casa e per lavarci usavamo un grande mastello di legno e con la stessa acqua prima si lavavano i bambini e poi gli adulti.

Per andare a scuola percorrevamo a piedi circa tre chilometri sia per l’andata che per il ritorno. Ci si radunava tra bambini e tutti insieme andavamo a scuola anche quando faceva freddo o pioveva.

Noi bambini non avevamo giocattoli, ci divertivamo con quello che avevamo, per noi era un divertimento anche andare alla stalla a ritirare la nostra quota di latte per parlare con le nonne e le mamme.

Giocavamo a breccole, un gioco che si faceva con cinque sassi stondati più o meno della stessa misura oppure usavamo i noccioli delle pesche. Giocavamo a campana, saltavamo a corda, facevamo la corsa con i sacchi. Quando le mucche venivano portate nel recinto esterno, facevamo le gare di corsa dentro la stalla. Giocavamo a maestra, che generalmente era una bambina più grande e i piccoli erano alunni. Eravamo bambini con molta fantasia.

Concludendo la vita nei centri era basata sulla fiducia, sulla solidarietà, sul rispetto reciproco, ci si aiutava a vicenda, eravamo tutti come una grande famiglia. Avevamo tutti la stessa Madre, la terra Madre, la terra della Maccarese alla quale abbiamo tanto e che tanto ci ha dato.